Kugelschale Rechner

Rechner und Formeln zur Berechnung einer Kugelschale

Kugelschale Rechner

Die Kugelschale

Die Kugelschale (auch Hohlkugel genannt) entsteht durch einen kugelförmigen Hohlraum in einer größeren Kugel.

Kugelschale Eigenschaften

Die Kugelschale: Hohlraum mit konstanter Wandstärke

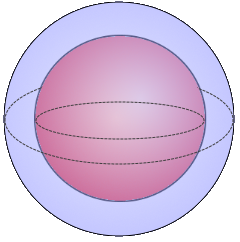

Kugelschale Visualisierung

Die Kugelschale

Hohlkugel mit konstanter Wandstärke

Optimale Materialverteilung bei Hohlkugeln.

Leicht aber stabil.

|

|

Was ist eine Kugelschale?

Die Kugelschale ist ein spezieller geometrischer Körper:

- Definition: Hohlkugel mit kugelförmigem Hohlraum im Inneren

- Struktur: Große Kugel minus kleinere konzentrische Kugel

- Wandstärke: Konstante Dicke a = R - r

- Materialeffizienz: Maximale Stabilität bei minimalem Material

- Anwendung: Druckbehälter, Kugellager, Architektur

- Besonderheit: Doppelte Oberflächenberechnung (innen + außen)

Geometrische Eigenschaften der Kugelschale

Die Kugelschale zeigt einzigartige geometrische Eigenschaften:

Grundparameter

- Außenradius R: Radius der äußeren Kugeloberfläche

- Innenradius r: Radius des kugelförmigen Hohlraums

- Schalendicke a: Wandstärke a = R - r

- Konzentrizität: Beide Kugeln haben den gleichen Mittelpunkt

Besondere Eigenschaften

- Doppelte Oberfläche: Außen- plus Innenfläche

- Materialeffizienz: Optimales Verhältnis Stabilität/Gewicht

- Skalierbarkeit: Von dünner Schale bis dicker Wand

- Symmetrie: Vollständige sphärische Symmetrie

Mathematische Beziehungen der Kugelschale

Die Kugelschale folgt eleganten mathematischen Gesetzen:

Volumen-Formel

Das Schalenvolumen als Differenz zweier Kugeln. Elegante Kubik-Differenz-Formel.

Oberflächen-Formel

Die Gesamtoberfläche als Summe beider Kugelflächen. Innen- plus Außenoberfläche.

Anwendungen der Kugelschale

Kugelschalen finden Anwendung in verschiedenen Bereichen:

Maschinenbau & Technik

- Druckbehälter und Tanks

- Kugellager (Hohlkugeln)

- Leichtbaukonstruktionen

- Präzisionsmechanik

Luft- & Raumfahrt

- Satellitentanks

- Druckkabinen

- Leichtbau-Strukturen

- Brennstofftanks

Architektur & Bau

- Kuppelkonstruktionen

- Moderne Architektur

- Skulpturale Elemente

- Leichtbau-Dächer

Wissenschaft & Forschung

- Hochdruck-Experimente

- Materialforschung

- Physikalische Modelle

- Biomechanik

Formeln zur Kugelschale

Schalendicke (a)

Differenz zwischen Außen- und Innenradius

Volumen der Schale (V)

Differenz der Kugelvolumina

Oberfläche (S)

Summe aus Außen- und Innenfläche

Einzeloberflächen

Außen- und Innenfläche einzeln

Geometrische Beziehungen

\(R > r > 0\)

\(a = R - r\)

Optimal bei dünnen Wänden

Der Außenradius muss größer als der Innenradius sein

Berechnungsbeispiel für eine Kugelschale

Gegeben

Gesucht: Alle Parameter der Kugelschale

1. Schalendicken-Berechnung

Für R = 10 cm, r = 7 cm:

\[a = R - r = 10 - 7\] \[a = 3 \text{ cm}\]Die Schalendicke beträgt 3 cm

2. Volumen-Berechnung

Mit R = 10 cm, r = 7 cm:

\[V = \frac{4π}{3} \cdot (R^3 - r^3)\] \[V = \frac{4π}{3} \cdot (1000 - 343)\] \[V = \frac{4π}{3} \cdot 657 ≈ 2753.8 \text{ cm}^3\]Das Schalenvolumen beträgt etwa 2753.8 cm³

3. Oberflächen-Berechnung

Mit R = 10 cm, r = 7 cm:

\[S = 4π \cdot (R^2 + r^2)\] \[S = 4π \cdot (100 + 49)\] \[S = 4π \cdot 149 ≈ 1870.8 \text{ cm}^2\]Die Gesamtoberfläche beträgt etwa 1870.8 cm²

4. Einzeloberflächen

Aufgeteilt nach innen/außen:

\[S_{außen} = 4π \cdot 10^2 = 400π ≈ 1256.6 \text{ cm}^2\] \[S_{innen} = 4π \cdot 7^2 = 196π ≈ 615.8 \text{ cm}^2\]Außenfläche: 1256.6 cm², Innenfläche: 615.8 cm²

5. Zusammenfassung

Die Kugelschale mit 3 cm Wandstärke

6. Vergleich mit Vollkugel

V = 2753.8 cm³

V = 4188.8 cm³

Die Hohlkugel spart etwa 1/3 Material

7. Materialeffizienz-Analyse

a/R = 3/10 = 0.3

r³/R³ = 34.3%

Mittlere Wandstärke

Sehr gute Balance

Optimale Balance zwischen Stabilität und Materialersparnis

Die Kugelschale: Materialeffizienz durch Geometrie

Die Kugelschale ist ein faszinierender geometrischer Körper, der die Eleganz der Kugelgeometrie mit den Prinzipien der Materialeffizienz verbindet. Als Hohlkugel mit konstanter Wandstärke zeigt sie, wie durch geschickte geometrische Gestaltung maximale Stabilität bei minimalem Materialeinsatz erreicht werden kann. Die mathematische Schönheit liegt in den eleganten Differenz-Formeln für Volumen (R³-r³) und Summen-Formeln für Oberflächen (R²+r²), die das Wesen der Hohlkugel perfekt beschreiben.

Die Geometrie der Effizienz

Die Kugelschale zeigt die Perfektion materialsparender Geometrie:

- Doppelte Oberfläche: Innen- und Außenfläche für maximale Funktionalität

- Konstante Wandstärke: Gleichmäßige Materialverteilung und Stabilität

- Sphärische Symmetrie: Optimale Druckverteilung in alle Richtungen

- Materialeffizienz: Maximale Stabilität bei minimalem Gewicht

- Skalierbarkeit: Von dünnen Schalen bis dicken Wänden

- Elegante Mathematik: Einfache Differenz- und Summenformeln

- Universelle Anwendung: Von Mikrotechnik bis Großbehältern

Mathematische Eleganz

Differenz-Formeln

Die Volumenformel V = 4π/3 × (R³-r³) zeigt die elegante Kubik-Differenz, die das Wesen der Hohlkugel mathematisch erfasst.

Summen-Formeln

Die Oberflächenformel S = 4π × (R²+r²) addiert elegant Innen- und Außenfläche zu einer Gesamtoberfläche.

Materialoptimierung

Die Kugelschale ermöglicht Materialersparnisse von 20-80% gegenüber Vollkugeln bei erhaltener struktureller Integrität.

Technische Perfektion

In Druckbehältern, Kugeltanks und Leichtbau zeigt die Kugelschale ihre technische Überlegenheit durch optimale Spannungsverteilung.

Zusammenfassung

Die Kugelschale verkörpert die perfekte Harmonie zwischen geometrischer Eleganz und technischer Effizienz. Als Hohlkugel mit konstanter Wandstärke vereint sie die natürliche Perfektion der Kugelform mit den Prinzipien intelligenter Materialnutzung. Ihre mathematischen Eigenschaften - mit den eleganten Differenz-Formeln für das Volumen und Summen-Formeln für die Oberfläche - machen sie zu einem fundamentalen Baustein moderner Ingenieurskunst. Von Hochdruck-Druckbehältern über Raumfahrttanks bis hin zu architektonischen Kuppelkonstruktionen zeigt die Kugelschale ihre universelle Anwendbarkeit. Sie demonstriert eindrucksvoll, wie geometrische Perfektion und praktische Materialeffizienz zu technischen Lösungen führen, die sowohl mathematisch schön als auch ingenieurstechnisch optimal sind.

|

|

|

|