Rampe Rechner

Rechner und Formeln zur Berechnung einer Rampe

Rampe Rechner

Die Rampe

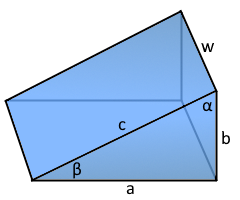

Eine Rampe ist eine geneigte Ebene mit dreieckigem Querschnitt und rechteckiger Grundfläche.

Rampe Eigenschaften

Die geneigte Ebene: Dreiecksprisma mit rechteckiger Auflagefläche

Rampe Struktur

Die funktionale geneigte Ebene für Höhenüberbrückung.

Dreiecksprisma mit variabler Steigung.

|

|

Was ist eine Rampe?

Eine Rampe ist ein praktischer geometrischer Körper:

- Definition: Geneigte Ebene zwischen zwei Höhenniveaus

- Form: Dreiecksprisma mit rechteckiger Grundfläche

- Stirnseiten: Zwei kongruente rechtwinklige Dreiecke

- Oberfläche: Geneigte rechteckige Fläche

- Steigung: Verhältnis von Höhe zu Grundlänge

- Anwendung: Barrierefreier Zugang und Transport

Geometrische Eigenschaften der Rampe

Die Rampe zeigt charakteristische Eigenschaften geneigter Ebenen:

Grundstruktur

- 5 Flächen: 1 rechteckige Basis + 2 Dreiecke + 2 Rechtecke

- 6 Ecken: Je 3 an den beiden Dreiecksstirnen

- 9 Kanten: 6 an den Stirnseiten + 3 Längsverbindungen

- Rechter Winkel: Zwischen Basis und vertikaler Seite

Besondere Eigenschaften

- Geneigte Fläche: Kontinuierlicher Höhenübergang

- Variable Steigung: Bestimmt durch das Verhältnis b/a

- Dreieckiger Querschnitt: Rechtwinkliges Dreieck

- Prismatische Ausdehnung: Konstanter Querschnitt über Breite w

Mathematische Beziehungen

Die Rampe folgt den Gesetzen der Dreiecksgeometrie und Prismatik:

Volumen V

Dreiecksfläche mal Breite. Hälfte des umschließenden Quaders.

Oberfläche S

Basis plus Umfang mal Breite. Alle sichtbaren Flächen zusammen.

Anwendungen der Rampe

Rampen sind essentiell für barrierefreie Zugänglichkeit:

Barrierefreiheit

- Rollstuhlgerechte Zugänge zu Gebäuden

- Gehwegabsenkungen an Kreuzungen

- Aufzugalternativen in öffentlichen Gebäuden

- Behindertengerechte Parkplätze

Transport & Logistik

- Laderampen für LKW und Container

- Parkhaus-Auffahrten und -Abfahrten

- Verladebrücken in Lagerhallen

- Fahrzeugauffahrten zu Garagen

Verkehrsinfrastruktur

- Autobahnauf- und -abfahrten

- Brückenrampen und Überführungen

- U-Bahn- und Bahnhofszugänge

- Flughafenterminal-Verbindungen

Industrie & Technik

- Förderbänder und Transportanlagen

- Rutschbahnen und Schüttgutanlagen

- Maschinenfundamente mit Steigung

- Entwässerungsrinnen und Abläufe

Formeln für die Rampe

Volumen V

Dreiecksfläche (½ab) mal Breite w

Oberfläche S

Basis plus Mantelfläche

Hypotenuse c

Satz des Pythagoras

Steigung m

Verhältnis Höhe zu Grundlänge

Winkel

\[\alpha = \arccos\left(\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\right)\]

\[\beta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)\]

Winkel des rechtwinkligen Dreiecks

Teilflächen

\[A_{Grund} = ab\]

\[A_S = \frac{ab}{2}\]

\[A_T = cw\]

Aufschlüsselung der Oberflächenbestandteile

Berechnungsbeispiel für eine Rampe

Gegeben

Gesucht: Alle Eigenschaften der Rampe für barrierefreien Zugang

1. Hypotenuse berechnen

Die Länge der geneigten Oberfläche

2. Volumen berechnen

Das Volumen beträgt 100 Kubikmeter

3. Oberfläche berechnen

Die Gesamtoberfläche beträgt etwa 164 Quadratmeter

4. Steigung berechnen

Steigungswinkel von etwa 21,8° (40% Steigung)

5. Praktische Bewertung der Rampe

Hinweis: Für barrierefreie Zugänge ist maximal 6% Steigung (≈3,4°) empfohlen. Diese Rampe ist mit 40% zu steil für Rollstuhlfahrer.

Die Rampe: Brücke zwischen Ebenen

Die Rampe ist weit mehr als nur ein geometrischer Körper - sie ist ein fundamentales Element der barrierefreien Gesellschaft und der technischen Infrastruktur. Als geneigte Ebene verbindet sie unterschiedliche Höhenniveaus und ermöglicht den sanften Übergang dort, wo Stufen oder Sprünge ein unüberwindbares Hindernis darstellen würden. Von der antiken Pyramidenrampe bis zur modernen Rollstuhlrampe verkörpert sie das Prinzip der Zugänglichkeit und der technischen Effizienz.

Die Geometrie der geneigten Ebene

Die Rampe fasziniert durch ihre funktionale Einfachheit:

- Dreieckiger Querschnitt: Rechtwinkliges Dreieck mit Katheten a und b

- Prismatische Ausdehnung: Konstanter Querschnitt über die Breite w

- Geneigte Oberfläche: Rechteckige Fläche c × w als Auflagefläche

- Stirnflächen: Zwei kongruente rechtwinklige Dreiecke

- Variable Steigung: Verhältnis b/a bestimmt die Neigung

- Rechteckige Basis: Auflagefläche a × w für Stabilität

- Pythagoras-Beziehung: c² = a² + b² verbindet alle Dimensionen

Steigung und Zugänglichkeit

Barrierefreie Standards

Rollstuhlrampen dürfen maximal 6% Steigung (1:16,7) haben, um selbstständig befahrbar zu sein. Dies entspricht einem Neigungswinkel von etwa 3,4°, wodurch auf 1 Meter Höhenunterschied mindestens 16,7 Meter Rampenlänge benötigt werden.

Komfort und Sicherheit

Optimale Rampen haben 3% Steigung (1:33) für maximalen Komfort. Handläufe, rutschfeste Oberflächen und Ruhepodeste alle 9 Meter sind essentiell für sichere Nutzung.

Technische Anwendungen

LKW-Rampen haben typisch 8-12% Steigung, Parkhaus-Auffahrten bis 15%. Extreme Steigungen bis 25% finden sich bei Geländefahrzeug-Rampen und speziellen Anwendungen.

Physikalische Grenzen

Die Steigung bestimmt die benötigte Kraft: Bei 10% Steigung wird 10% des Gewichts als Hangabtriebskraft wirksam, was die physischen Anforderungen stark beeinflusst.

Historische und kulturelle Bedeutung

Die Rampe hat eine reiche Geschichte in der menschlichen Zivilisation:

Antike Bauten

Die Pyramiden von Gizeh wurden vermutlich mit Hilfe von Rampen errichtet. Diese monumentalen Bauwerke zeigen, wie geneigte Ebenen schwere Lasten über große Höhen transportieren können.

Römische Technik

Römische Straßen nutzten durchdachte Steigungen für Karren und Fuhrwerke. Die Via Appia und andere Römerstraßen zeigen meisterhafte Rampentechnik in bergigem Gelände.

Moderne Inklusion

Die Behindertenbewegung der 1970er Jahre machte Rampen zum Symbol für gesellschaftliche Teilhabe. Der Americans with Disabilities Act (1990) etablierte Rampen als rechtliche Verpflichtung.

Universelles Design

Moderne Rampen nutzen das Prinzip "Design for All": Sie helfen nicht nur Rollstuhlfahrern, sondern auch Eltern mit Kinderwagen, Lieferanten mit Transportwagen und gehbehinderten Menschen.

Technische und wirtschaftliche Aspekte

Rampen sind essentiell für moderne Infrastruktur:

- Logistikzentren: Effiziente Be- und Entladung von Fahrzeugen aller Größen

- Parkhauser: Maximale Raumausnutzung bei akzeptablen Steigungen

- Öffentlicher Verkehr: Bahnsteigzugänge und Busrampen für niedrigflur Fahrzeuge

- Industrieanlagen: Massentransport von Schüttgütern und Förderbandsysteme

- Wohnbau: Altersgerechtes Wohnen und demografischer Wandel

- Katastrophenschutz: Evakuierungswege und Rettungsfahrzeug-Zugang

- Sportstätten: Zugang für Athleten mit Behinderungen

Physikalische Prinzipien

Mechanische Vorteile

Die Rampe ist eine der sechs klassischen einfachen Maschinen. Sie reduziert die benötigte Kraft um den Faktor der Rampenlänge geteilt durch die Höhe, allerdings bei entsprechend längerem Weg.

Energiebetrachtung

Die Gesamtarbeit (Kraft × Weg) bleibt konstant: W = m·g·h, unabhängig davon, ob ein Gewicht senkrecht gehoben oder über eine Rampe geschoben wird.

Reibung und Haftung

Rampenoberflächen müssen den Kompromiss zwischen geringem Rollwiderstand und ausreichender Haftung meistern. Moderne Materialien und Oberflächenstrukturen optimieren beide Aspekte.

Dynamische Effekte

Bei bewegten Lasten kommen Trägheitskräfte hinzu. Beschleunigung und Bremsung auf Rampen erfordern besondere Aufmerksamkeit für Stabilität und Kontrolle.

Planung und Design

Normative Vorgaben

DIN 18040 (Deutschland), ADA (USA) und ähnliche Standards definieren präzise Anforderungen: Steigung, Breite, Handläufe, Podeste und Oberflächenbeschaffenheit sind genau geregelt.

Materialwahl

Von Beton über Stahl bis zu modernen Verbundwerkstoffen - jedes Material hat spezifische Vor- und Nachteile bezüglich Haltbarkeit, Wartung, Kosten und ästhetischen Aspekten.

Ästhetische Integration

Moderne Rampen sind architektonische Gestaltungselemente. Von spektakulären Spiralrampen in Museen bis zu diskreten Integrationen in Landschaftsarchitektur zeigen sie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Nachhaltigkeit

Langlebige Rampen reduzieren Wartungskosten und Umweltbelastung. Recyclierbare Materialien und energieeffiziente Beleuchtung unterstützen nachhaltige Bauprojekte.

Zukunftsperspektiven

Smart Infrastructure

Intelligente Rampen mit Sensoren überwachen Nutzung, Verschleiß und Sicherheit. IoT-Integration ermöglicht präventive Wartung und optimierte Verkehrssteuerung.

Adaptive Systeme

Mechanisch verstellbare Rampen passen sich verschiedenen Fahrzeugen an. Pneumatische und hydraulische Systeme ermöglichen flexible Steigungsanpassung.

Demografischer Wandel

Eine alternde Gesellschaft braucht mehr Rampen. Retrofitting bestehender Gebäude und präventive Planung werden zunehmend wichtig für altersgerechte Infrastruktur.

Automatisierung

Autonome Fahrzeuge und Roboter stellen neue Anforderungen an Rampendesign. Präzise digitale Vermessung und standardisierte Schnittstellen werden kritisch.

Zusammenfassung

Die Rampe steht als Symbol für Inklusion und technische Eleganz zugleich. Ihre einfache Geometrie - ein rechtwinkliges Dreiecksprisma - verbirgt eine Fülle von physikalischen, sozialen und kulturellen Bedeutungen. Von den monumentalen Pyramidenrampen der Antike bis zu den präzise normierten Rollstuhlrampen der Moderne zeigt sie, wie mathematische Prinzipien gesellschaftliche Herausforderungen lösen können. Als Brücke zwischen Höhenebenen überwindet sie nicht nur physische, sondern auch soziale Barrieren und macht unsere Welt für alle Menschen zugänglicher. In einer zunehmend alternden Gesellschaft wird ihre Bedeutung weiter wachsen, während technische Innovationen neue Möglichkeiten für adaptive und intelligente Rampensysteme eröffnen.

|

|

|

|

Tetraeder • Würfel / Hexaeder • Oktaeder • Dodekaeder • Ikosaeder